2010年01月31日

「完全に消音された太鼓」の一撃 マーラー 交響曲第10番

第四楽章の喧騒が静まり

打楽器、木管そして弦が呟き始める

そして、それらの呟きも静まったときに

太いが乾いた割れる響きの太鼓が鳴り響く

マーラーの交響曲第10番第四楽章の最後に指定された音は

「完全に消音された太鼓」 続きを読む

2010年01月30日

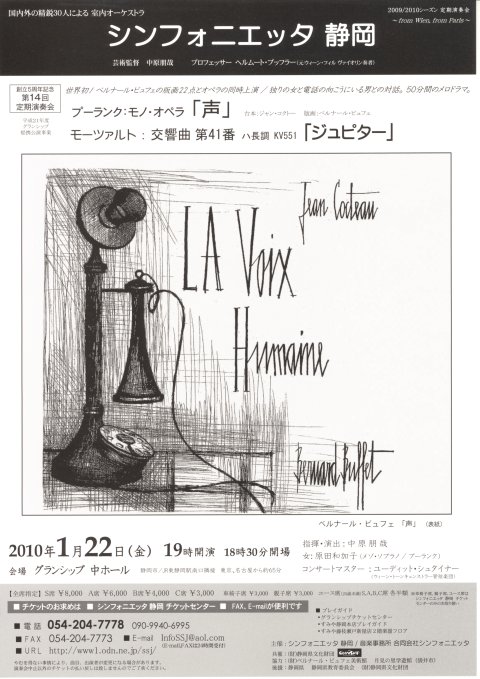

プーランク 「声」 シンフォニエッタ静岡

プーランク:モノ・オペラ「声」

台本:ジャン・コクトー

版画:ベルナール・ビュフェ

モーツァルト:交響曲 第41番 ハ長調 KV551 「ジュピター」

指揮・演出:中原朋哉

女(プーランク「声」):原田和加子(メゾ・ソプラノ)

シンフォニエッタ静岡

2010年1月22日(金)グランシップ 中ホール 大地

シンフォニエッタ静岡 第14回定期演奏会

台本:ジャン・コクトー

版画:ベルナール・ビュフェ

モーツァルト:交響曲 第41番 ハ長調 KV551 「ジュピター」

指揮・演出:中原朋哉

女(プーランク「声」):原田和加子(メゾ・ソプラノ)

シンフォニエッタ静岡

2010年1月22日(金)グランシップ 中ホール 大地

シンフォニエッタ静岡 第14回定期演奏会

-・-・-・-・-・-・-

一週間前の演奏会

細部は忘れてしまったかもしれないが

逆に言うと印象深い部分が記憶に残る

プーランクの「声」というモノ・オペラ

まったく始めて聴く曲

私の記憶では心地よい旋律は一つたりとも無かったように思う

恐らく作曲者もその点は意に介していないに違いない

そこで聴いたのは「音楽」だったのか「音」だったのか

現れた「音」は場面々々の「女」の心象風景を表しているのだろうか

心地よさの代りに聴く人の心に突き刺さろうとしているように思える

だからこの音楽で記憶に残った「旋律」は何一つ無いが

どの様に「音」が鳴ったかの印象は強く残っている

このモノ・オペラの為にベルナール・ビュフェが場面を追って

22枚の版画(ドライポイントだろうか)を遺していて

その版画が演奏を追って舞台後方にスライド上映された

この版画がまた「美しくない」

ビュフェのニードルは見た者の心に「印象を刻印する」事しか感心が無いようだ

たおやかな曲線など何処にも無く

全ては直線的に突き刺さってくる

絵を見たときの第一印象で如何に心を鷲掴みにするか、に全てを賭けている様に思う

音楽も、版画も

瞬間を如何に印象付けるかに重きを置いていたように思う

強く聴いたという「記憶」の残るオペラだったが

改めてCDを買って聴き直したいかと聞かれたら

答に窮するのもまた事実のように思う

シンフォニエッタ静岡の演奏は

この曲に関しては十分なクオリティーをもっていた様に思う

曲の事をよく知らないから演奏についてもこの程度の事しかいえない事をお許し願いたい

後半のモーツァルトの交響曲については

弦のパートについて、パート内の音がよく合っていないのではと思えたが

演奏自体は生き生きとしたものを感じた

ただ、数量的に弦が少ない為か管とのバランスが気になった

弦の数を1.5倍から2倍ぐらいは欲しい様に思えた

シンフォニエッタ静岡の演奏会は選曲が個性的なので

知らない曲をいきなり聴くこともあるが、それはそれで面白いと思う

「静岡でこんな事をするアンサンブルが有る」

非常に個性的なのだが

残念なのは、聴衆が少ない事

このようなアンサンブルこそ地域で育っていって欲しいと思う

タグ :音楽

2010年01月28日

丸子梅園

梅の花は「桜の前に咲く花」ぐらいにしか考えていなかった

しかし、実際には梅の花も「バラ科サクラ族」なのだそうだから

この二つは親戚のようだ

よく見れば梅の花も桜と同じように「葉の無いところから咲く」

続きを読む

2010年01月28日

ベートーヴェン 交響曲第7番 オーケストラ・アンサンブル金沢

ベートーヴェン:「コリオラン」序曲

ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調

アンコール

ベートーヴェン:「プロメテウスの創造物」序曲

指揮:金聖響

オーケストラ・アンサンブル金沢

(2010年 1月27日 13:30 グランシップ中ホール・大地)

ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調

アンコール

ベートーヴェン:「プロメテウスの創造物」序曲

指揮:金聖響

オーケストラ・アンサンブル金沢

(2010年 1月27日 13:30 グランシップ中ホール・大地)

-・-・-・-・-・-・-

グランシップで行われた「中学生のための音楽会」という

音楽鑑賞会の残席が一般に開放されていたので聴きに行った

ベートーヴェンを2曲(それとアンコール1曲)、一時間ほどの演奏会だったが

オーケストラ・アンサンブル金沢を僅か500円で聴くことのできる

大変お得な演奏会だった

オーケストラ・アンサンブル金沢は「一流」のオーケストラだから

基本的な点(例えばヴァイオリンならパート内で音が一つに揃っている、など)で

申し分ない演奏を聴くことが出来る

聴いていて面白かったのは

弦楽器の演奏でビブラートがかかっていなかった事(指揮者の指示と思われる)

弦楽器の飾り気の無い「素」の音が聴こえた

しかし、あえて言うなら

それが弦楽器として「美しい音」なのか、という点

音楽によって「合う」「合わない」があると思うので、色々と聴き比べてみたい

弦楽器の小編成と飾り気の無い音故か

普段聴き落としてしまいそうな管楽器の細かい音が目立っていたように思う

また、これも小編成の為かもしれないが

ティンパニーの存在感が大きいように思った

ただ、普段目立たない楽器に光が当たったように思えるが

だからといって特定のパートが突出するような事はなく

音楽自体は中庸な表現で終始していたように思う

楽器自体の生き生きとした音は感じられた

それがビブラートの無い弦楽器の演奏から来るものなのか、について疑問があるので

いつか生演奏でこの楽団の弦にビブラートが付いた形での演奏を聴いてみたい

タグ :音楽

2010年01月28日

広島平和記念資料館

原爆ドーム、平和公園慰霊碑、平和記念資料館は一直線上に並んでいる

原爆ドームは保存か撤去かで揺れていた時期があったそうだが

平和記念資料館の設計者丹下健三氏は最初から原爆ドームを被爆の象徴として捉え

上記三者を景観軸として平和公園の案を提示した

慰霊碑の中から原爆ドームが見えることは誰でも気づくと思う

しかし、平和大通から原爆ドーム方向を見たとき

資料館のピロティ(高床構造)が視界をさえぎらず、原爆ドームを見通すことが出来るという点に

資料館の建築としての解説を読むまでまったく気付かなかった

(もっともそれは建設当初のことだったかもしれない

現在はブロンズ像と噴水によって、平和大通からは

原爆ドームは遮られてしまう

しかし、噴水の向こう側に行ってしまえば

資料館のピロティの空間から原爆ドームを望む事ができる)

(平和記念資料館の建築としての解説はこちらのサイトをご参考下さい

http://www.arch-hiroshima.net/arch-hiroshima/arch/delta_center/p-museum.html ) 続きを読む

2010年01月24日

原爆の子の像

「原爆の子の像」

たぶん平和公園の慰霊碑の中で最も知られている像だと思う

(写真をクリックしてください、表示された画像をもう一度クリックすると拡大します)

(画面の中を直接ドラッグすると、画像を回転することが出来ます

また、画面にマウスを合わせると右上付近に拡大のマークが出ます

そのマークをクリックすることで大きな画面でパノラマ写真を見ることが出来ます。)

この像のモデルとなった佐々木禎子さんは

2歳のとき原爆による「黒い雨」により二次被爆し

9年後に白血病が発病、翌年12歳で亡くなる

この事の経緯については多くの場所で語られているのでここでは書かない

慰霊碑を訪ねる事にどれほどの意味があるのか、と時々思う

原爆ドームや被爆時の遺品・遺物を見るのは実物を見るという点で大切だが

慰霊碑の類はあくまで事後の設置者の思いなのであって

そのような事項は本等で調べればよいではないか、という考えが頭の中をよぎる

しかし、「原爆の子の像」の前ではそのような考えは起こらない

それはこの像がもつメッセージの余りの強さのためであり

佐々木禎子さんについてのドラマの中にある悲劇性と祈りの強さのためだと思う

続きを読む

2010年01月22日

2010年01月21日

広島 -路面電車の街-

竹原から呉線を使って広島に入る

しかし竹原・広島間は、呉線を使うよりも

一度三原に戻って山陽本線に乗り継いだほうが早いようだ

三原から新幹線を使えば尚更

また、竹原からは広島行き高速バスも出ていて

そちらのほうがよっぽど早い

夕刻の車窓はまったく期待できないから

どうもルートの選択を間違えたかもしれない

二時間以上かかって広島に着く 続きを読む

2010年01月20日

竹原

(パノラマ写真 写真をクリックしてください

表示された画像をもう一度クリックすると拡大します)

大久野島から本州側に戻り

午後のひと時、竹原の街並みを散策する

(パノラマ写真 写真をクリックしてください

表示された画像をもう一度クリックすると拡大します)

竹原の街並みは比較的よく修景されている

時折最近の建築物も入るが、大きく印象を損ねない

本町通りは電線を見る事がない

続きを読む

2010年01月17日

大久野島 - 毒ガス製造工場 - もう一つの「ヒロシマ」

大久野島は周囲約4km、民家等は無い

宿泊施設としての“休暇村”と瀬戸内海の風景、島々の景観

ウサギが戯れるのどかな眺めなど、リゾート地の風情がある

その一方で

1897年~1924年 芸予要塞

1927年~1945年 忠海兵器製造所(毒ガス製造)

というように、重要な軍事拠点だった

その為、対岸からは写真撮影が許されず

呉線を走る列車の海岸側の窓は全て閉ざされ

大久野島は地図からも消されていた

大久野島は「地図から消された島」「毒ガス島」としても知られている

戦後、朝鮮戦争時にはアメリカ軍により弾薬庫として使用された 続きを読む

2010年01月15日

移動 - 尾道から忠海まで - 大久野島行きフェリー

(パノラマ写真 写真をクリックしてください

表示された画像をもう一度クリックすると拡大します)

尾道駅から呉線忠海駅までの移動

尾道駅を15時29分に出る三原行きに乗る

13分ほどで三原駅に着くと4分の待ち合わせで広行きの呉線に乗り換える

4分の間で階段の上下は余り歓迎できない

三原駅発15時46分

呉線は単線でワンマン運転

広駅までは一時間に一本のローカル線で瀬戸内海沿岸を走るが

海の見える区間は思いの他少ないような気がする 続きを読む

2010年01月14日

尾道の古寺めぐり(4) 浄土寺と西國寺

「小京都はあっても小奈良は無い」というようなことを聞いたことがある

確かに、積極的に「小奈良」と名乗っている街を聞いたことは無いが

「奈良」を冠した土地は二つ知っている

例えば「海のある奈良」というと福井県小浜市であり

「西の奈良」というと尾道市がそれに当たるようだ

どちらも寺院が市街地に多数有る為に「奈良」を掲げているのだが

この二つの街は「小京都」も名乗っている

おそらく「小京都」のほうが観光の点からは魅力的なのだろう

寺院のひしめく尾道の中で、国宝の鎌倉建築を二つ持つ浄土寺と

おそらく尾道で一番広い寺域を持ち室町時代の建築もある西國寺の拝観は外すことが出来ない

千光寺を出た時点で15時まであと2時間足らず

歩いて西國寺、浄土寺までたどり着くことは出来るが

この二つの寺院は一寸だけ見て済ますような所ではない

そこで、バスで浄土寺へ行き

時間が余ったら西國寺に寄ることにした 続きを読む

2010年01月12日

尾道の古寺めぐり(3) 千光寺からの眺望

天寧寺から千光寺までは足に自信があれば歩いてもよいが

一旦国道近くのロープウェイ駅まで行って千光寺山公園まで登るのが楽だ

帰りはロープウェイの利用を考えなくて良い

待ち時間も考慮すれば歩いたほうが早い

続きを読む

2010年01月12日

尾道の古寺めぐり(2) 天寧寺三重塔

志賀直哉旧宅から天寧寺を目指して歩く

登り階段を暫く行くと天寧寺と千光寺の別れ道になる

(パノラマ写真 写真をクリックしてください

表示された画像をもう一度クリックすると拡大します)

登って行けば千光寺、右に折れれば天寧寺の塔

この四つ角もアップダウンがあり、尾道の雰囲気がある

そして、天寧寺の方向に平坦な道を行くと三重塔が現れる 続きを読む

2010年01月11日

尾道の古寺めぐり(1) 持光寺から志賀直哉旧居まで--尾道の小路--

山の斜面に点在する古寺をめぐるのは

尾道の観光コースの一つとなっている

これらの寺院のうち訪れる価値のあるのは

私の見たところでは塔を持つ三つの寺院と

建築的に面白い西郷寺(土・日・祝日のみ拝観可能)の4ヶ寺と思う

これに観光的に有名な千光寺を加えれば

ただ単に寺院を回るという点では十分だと思う

しかし、尾道の小さな古寺も含めてこの付近の寺々を回る意味は

これらの小さな寺同士を結びつける小路、坂道を辿ることで

知らず知らずのうちに「普段の」尾道に引き込まれて行く事にあると思う 続きを読む

2010年01月11日

尾道の夕焼け 過去の旅行写真

今回の旅行では、尾道の美しい夕焼けを見ることが出来なかった

そこで10年前に撮った、尾道で見た夕焼けの写真を引っ張り出してみることにした

写真はいずれも2000年12月に撮ったもの

尾道水道は東西に伸びている

冬の日は西側の海に陽が沈むようだ

だから水平線の低い空は十分に赤く染まる 続きを読む

2010年01月10日

2010年01月10日

2010年01月09日

鞆の浦(2) 町並み

鞆の浦は古くからの港湾施設とともに

古い町並みも残っている

線として残っている部分はそんなに多いとは思わなかったが

点在している古民家の範囲を見れば

広範囲かつ多数の古民家が残っているように思う

この町並みが国の「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されてないのは不思議なことだ 続きを読む

2010年01月09日

鞆の浦(1) 港の景観

鞆の浦を訪れるのはおおよそ10年ぶりだと思う

最近では港への架橋(バイパス道路)の問題で話題になった

(裁判の第一審では架橋の差し止め判決が出ている)

景観の良さと古い町並み、歴史によって知られているが

その景観の将来は予断を許さないようだ 続きを読む